No.480

企画展示室1

平成28年10月25日(火)~平成28年12月18日(日)

12 虎(像底印章)

「正木幸弘」「宗七」

宗七焼(そうしちやき)は江戸時代の後半に筑前博多で制作された素焼物です。作者は瓦師を先祖にもつ正木宗七(まさきそうしち)で、香炉や火鉢のほか人形、床の間(とこのま)の置物、仏像や面などの高級品を制作し、福岡藩の御用焼物師(ごようやきものし)として活動しました。現存する作品は少なく、その全体像は必ずしも明らかではありません。ただ「柚肌錆地焼(ゆずはださびじやき)」と呼ばれる鉄錆の質感をあらわした香炉や、繊細な表情の人形などからは、高度な技巧と洒落(しゃれ)た味わいが感じられます。

当館では平成11年に宗七焼展を開催し、制作時期が明らかな作品を中心に紹介しました。本展示では新出作品をいくつか加え、さらにその実像と魅力にせまっていきたいと思います。本展開催にあたり御協力を賜りました所蔵ならびに関係各位にあつく御礼申し上げます。

一、正木宗七と宗七焼

正木宗七家は福岡藩に提出した身上書によると、先祖は播磨(現・兵庫県)出身の瓦師で、黒田長政に従って筑前に入国し、博多に居住したのが始まりといいます。本家は代々瓦師として続きますが、その傍系から素焼物を専業とする惣七(そうしち)(初代宗七)が出て祇園町に工房を構え、6代にわたって続きました。2代宗七は「柚肌錆地焼」の技法を創出し、藩に作品を献上して「御用御焼物所(ごようおやきものどころ)」の看板を掲げ、3代宗七(堅茂(かたしげ))はさらに技術を磨いて宗七焼の名声を不動のものにします。江戸中期の博多の地誌『石城志(せきじょうし)』(1)には「近世、惣七といふ者良工にて、風炉(ふろ)・手炉(しゅろ)・丁字風炉(ちょうじぶろ)・或は台ヒチリン。智首座(ちしゅそ)ヒチリン・又は植木鉢やうの物を製す。江戸其外近国にて是を賞す。」と記され、江戸でも珍重されたことがわかります。また、4代宗七(幸弘(ゆきひろ))は、文化元年(1804)に京都の朝廷から香椎宮(かしいぐう)に遣された奉幣使(ほうへいし)に「博多焼」の名で丁字風炉を献上する名誉に浴しています。しかし、5代宗七は養子であったためか技法は伝授されなかったといわれ、6代宗七(弘茂(ひろしげ))は技術は優れていたものの明治維新の変革により仕事を失い、明治6年(1873)に早世しました。ここに宗七焼の技法は途絶え作品も散逸したため、今ではその実態がほとんどわからなくなっています。

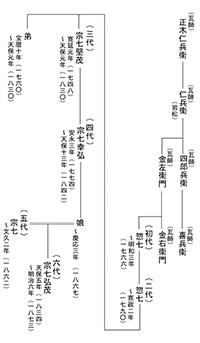

正木家(宗七焼)系図

二、香炉・火鉢など

宗七は『石城志』にも記されるように最初は火鉢や茶道具の風炉など炭を用いる火器を主に制作したようで、その作品には瓦作りを応用した独自の「柚肌錆地焼」の技法を見ることができます。

正木家の菩提寺である福岡市の善導寺(ぜんどうじ)には3代宗七が寛政4年(1792)に、4代宗七が天保7年(1836)に奉納した香炉(2・3)が伝わっています。いずれも典型的な「柚肌錆地焼」の作品で、表面には柚肌のような粒が細かくあらわされ、古びた金属器に似た味わいのある燻しが掛けられています。同様の作品には太宰府市の観世音寺に伝わる大型の香炉(4)のほか、慶応三年(1867)に正木宗七元宣(もとのぶ)が制作した銘記をもつ糸島市・龍国寺(りゅうこくじ)の燈籠(とうろう)(5)があります。この燈籠は宗七焼最末期の大作ですが、元宣という人物については今のところ未詳です。

丁字風炉(ちょうじぶろ)(6)は香料のチョウジを煎(ぜん)じて香りを発散させる香炉の一種で表面に霰(あられ)と呼ばれる粒を丹念にあらわし、燻しによって錆(さ)びた鉄器の質感を見事に再現しています。四代宗七が香椎宮奉幣使に献上したのも同様の作品だったと思われます。炭型涼炉(りょうろ)(7)は煎茶道(ぜんちゃどう)で用いる湯沸かしの道具で、木炭そのものを象(かたど)ったデザインが秀逸です。火鉢の一種である手焙(てあぶり)(8)も燻し仕上げの作品で水玉形の窓が洒落(しゃれ)ています。

三、人形・置物

宗七焼には表面に彩色を施し、透漆(すきうるし)を塗って仕上げた精巧な人形や、動物や器物を象った多彩な置物も見られます。

六歌仙(ろっかせん)の一人に数えられる在原業平(ありわらのなりひら)の人形(9)は色鮮やかな高級品で、頭部には体部とは異なる非常にきめの細かい白土が用いられています。4代宗七が文政6年(1823)に制作した唐子(からこ)とみられる人形首(10)と共に、宗七の繊細で上品な作風が見て取れます。

動物を題材とした作品もいくつか知られています。福津市・若八幡宮(わかはちまんぐう)に伝わる阿吽(あうん)一対の狛犬(こまいぬ)(11)は四代宗七による天保2年(1831)の作品で、子どもの疱瘡(ほうそう)除けを祈願して制作されたものです。天保8年(1837)に四代宗七が制作した虎(12)は毛筋が一本ずつ丁寧に彫られ、剽軽(ひょうきん)な表情や姿態も魅力的な優品です。館蔵の虎(13)はこれを小型にしたものでしょう。

また、宗七が工房を構えた博多の祇園町からは、天保13年(1842)の銘記がある烏帽子(えぼし)の置物の破片(14)が発掘調査で出土しています。