No.569

企画展示室1

青のフォークロア-生活に根付く色彩感覚-

令和3年9月7日(火)~11月14日(日)

はじめに

青い屋根の小さな家屋、青いのれんのかかった小さな店舗、その前で青い着物姿の小柄な売り子が微笑んでいる。

これは明治時代に来日したラフカディオ・ハーン(日本名 小泉八雲)が日本の第一印象を記した一節です。これは当時の庶民の多くが藍木綿を着用し、着物や帯、仕事着、浴衣、暖簾、手拭い、布団など、様々な青色の製品が市井(しせい)に溢れていたことを表しています。青で彩られた風景は、日本を訪れた外国人には興味深く映ったはずです。見方を変えれば、私たちが古来より暮らしの中に青色を取り入れ、固有の色彩文化を築き上げてきたことを意味しています。

本企画展では、青色の生活用具を通して、日本の色彩文化の一端を紹介します。

1 青を染める

主に青色染料は、「インディゴ」と呼ばれる色素を含む藍の葉や茎を原料とします。日本では、7世紀頃に中国からタデ科の蓼藍(たであい)の栽培や染色方法が伝えられたといわれています。これを機に、藍を発酵させた「蒅(すくも)」を用いた染色法が確立します。

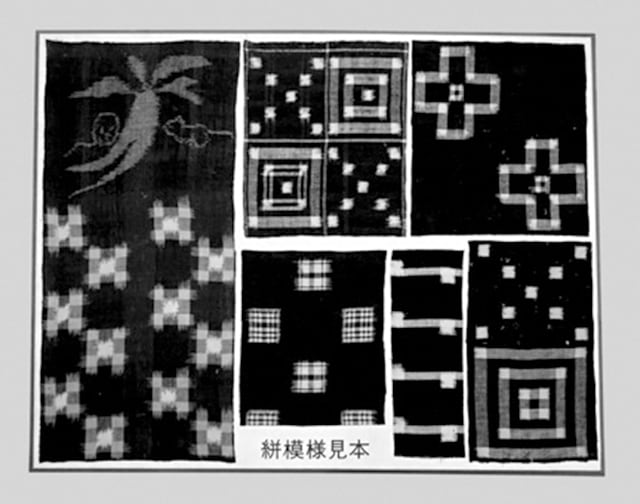

染は、徳島県で作られる「阿波藍【写真1】」のそれが有名です。この地域で生産された染を臼で搗き固めた藍玉が西日本をはじめ全国各地の「染屋」に出荷されていました。福岡県の各地にも出荷され、「久留米絣【写真2】」といった特色のある工芸品の生産につながりました。

染屋は「紺屋」とも呼ばれたように藍染めが主体の専門職で、「紺屋の白袴」(他人のことに忙しく、自身のことに手が回らない例え)のことわざが残るほど藍染めの需要が高かったことがうかがえます。

また、各地に「紺屋町」の地名が残っており、福岡市内にも紺屋町(現・中央区大名1丁目)と呼ばれる地域がありました。『筑前国続風土記(巻之一)』(宝永6年)には「家数六五軒、染工多く住 す故に紺屋町と云」とあり、その町名が表すように紺屋が多数存在していたようです。

紺屋によって庶民の普段着から高級な衣料、さらに暖簾や寝具などの生活用具まで、さまざまなものが染められ、青は暮らしの基本色となりました。

2 青を装う

木綿が普及するまで、庶民の多くは麻や楮などの樹皮を細かく裂いて紡いだ衣類を身につけて生活していました。それらに比べて、木綿は弾力性、吸湿性、保温性に優れていました。そのため、桃山時代に三河国、河内国に栽培方法が伝えられ、江戸時代に入って本格的に栽培されるようになると、西日本の温暖な地域へ瞬く間に広がりました。九州では豊後国や筑紫平野(筑後川中・下流域にあり、福岡・佐賀県をまたがる平野)などで盛んに栽培されました。

藍は麻や木綿などの植物性、絹のような動物性の繊維でも染め付けが良く、布が丈夫になります。また、藍で染めた布は虫や蛇除けの効果がありました。元々、蓼藍の実は漢方薬にもなり、実を煎じて煮詰め、服用すると解熱・解毒の効果があります。さらに、新鮮な葉の汁は毒虫に刺されたときに患部に塗ると腫れがひくといわれています。

このように藍染め製品は素材や効能などから庶民の普段着だけではなく、農作業用のモンペや商売人が身に付ける前掛【写真3】など、仕事着としても相性が良いとされていました。

他にも、塩水や潮風に強いことから漁師たちの仕事着として使われていました。志賀島や唐泊(西区)などでは、ドンザ【写真4】と呼ばれる木綿製で巻袖の刺子の仕事着が使用されていました。

さらに、藍染めをした綿布は燃えにくく、防炎効果があったため、地域の消防団員などは藍染めの刺子半纏を身にまとっていました。