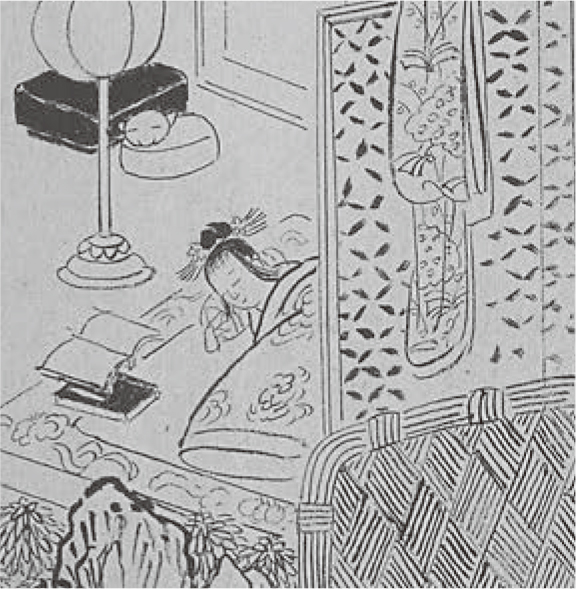

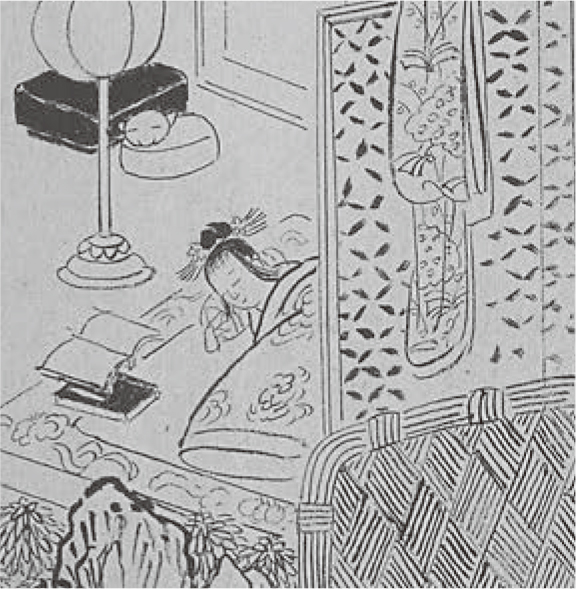

図1 狩野典信筆 綱敷天神像(部分)(水鏡神社蔵)

図1 狩野典信筆 綱敷天神像(部分)(水鏡神社蔵)

現代まで語り継がれる、昔こんな人がいた、こんなことがあったという伝説。物事が起こった時代まで遡(さかのぼ)ることができる古文書や記録はそうそう残されているものではありません。いったいその話はいつ、誰によって語られ始めたものなのでしょうか。今に残る福岡市内ゆかりの伝説の中から、今回は濡(ぬ)れ衣(ぎぬ)伝説と菅公(かんこう)伝説についてその典拠を紹介し、奈良・平安時代に「起源」をもつ伝説の背景を探ってみたいと思います。

伝説をたどる道しるべ

福岡市内の伝説や説話の典拠としてよく紹介されるものは、江戸時代の地誌です。福岡藩の儒学者、貝原益軒(かいばらえきけん)によってまとめられた『(「)筑前国続風土記(ちくぜんのくにしょくふどき)』(以下『続風土記』)をはじめ、福岡には丹念に行われた現地調査や文書調査に基づく地誌が残っています。これらの地誌は福岡の「昔」を知るための道しるべとなってくれます。ただし、一部には史実とするには典拠が不明確なものや、その後の調査研究によって事実と異なるとわかっていることも含まれており、地誌に書かれていることを丸ごと歴史上のできごとと捉えるわけにはいきません。

濡れ衣伝説

図2 『筑前名所図会』より「継母讒濡衣図」(部分)

図2 『筑前名所図会』より「継母讒濡衣図」(部分)

無実の罪や根も葉もない噂を意味する「濡れ衣」という言葉。博多の北東を流れる御笠川(みかさがわ)の右岸(福岡市博多区千代)には、「濡衣塚」があり、現在では濡れ衣の語源の地として知られています。江戸時代の地誌をベースとした福岡に伝わる濡れ衣伝説はおおよそ次の通りです。

――奈良時代、聖武天皇の頃(8世紀)、筑前国の長官、佐野近世(さのちかよ)が迎えた新しい妻は継娘(ままむすめ)を憎んでいました。妻は海人(あま)に財宝を与えて継娘が釣衣(つりぎぬ)を盗んだと近世に訴えさせ、寝ている継娘に海人の衣を掛けておきました。濡れた衣と娘を見た近世は海人の言葉を信じ、無実の娘を斬り殺してしまいます。翌年、近世の夢に現れた娘は和歌を詠み、そこで近世は娘の無実を悟ります。近世は遁世(とんせい)、娘の供養塔は博多におかれたのでした。

さて、奈良時代の資料には、佐野近世という人物は出てこず、福岡に濡れ衣伝説が定着した江戸時代でも、「濡れ衣」は出自が明らかでない語、濡れ衣伝説は根拠のない話として解説する書が見られます(『大和物語抄』『古今和歌集打聴』)。改めて、この伝説の起こりについて段階を分けてたどってみましょう。

「濡れ衣」という言葉は、奈良時代の和歌集『万葉集』の歌に見ることができます。そこでは文字通り、濡れた衣服という意味でつかわれているようです。

「濡れ衣」が無実の罪という意味をもつ例は、平安文学に確認できます。例えば、歌物語である『伊勢物語』には、色好みの風流人(ふうりゅうじん)である男と筑紫(つくし)の女との間で次の歌が詠まれます。

名にしおはば あだにぞあるべき

たはれ島 浪のぬれぎぬ 着るといふなり

戯(たわ)れという浮気(うわき)な名を持つ島は、(実際はそうではなく、)濡れ衣という波を着ているそうだと詠んでいるのです。

平安時代に編まれた歌集や物語文学は、後の時代になるとそれを解説した歌学書(かがくしょ)がつくられるようになります。歌道の名門、冷泉家(れいぜいけ)による冷泉家流古注といわれる歌学書の中には「濡れ衣」の語は濡れ衣伝説を発端とすると解説するものがみられます。歌学書の成立年代ははっきりと比定はできないものの、早くは13世紀、鎌倉時代の講釈の内容と考えられるものもあります(『十巻本伊勢物語註』)。江戸時代に『続風土記』を書いた貝原益軒はこのような歌学書を参照したのでしょう。

また、「濡れ衣」の語源の舞台が筑前とされた理由には、「濡れ衣」の語を詠んだ歌と筑前が近い関係にあったことが考えられます。先に挙げた『伊勢物語』以外にも、『後撰和歌集』に採録される濡れ衣を詠み込んだ歌の作者、小野好古(おののよしふる)は、平安時代に大宰府(だざいふ)の次官を長く勤めた人物でした。

江戸時代の福岡で語られる濡れ衣伝説は、伝説に語られる奈良時代まで遡ることは難しそうですが、平安時代の恋のかけひきの中での言葉、またそれ以降の歌学書での解説を経て、筑前の伝説として知られるようになったと考えられます。

菅公伝説――「水鏡天神」「綱敷天神」

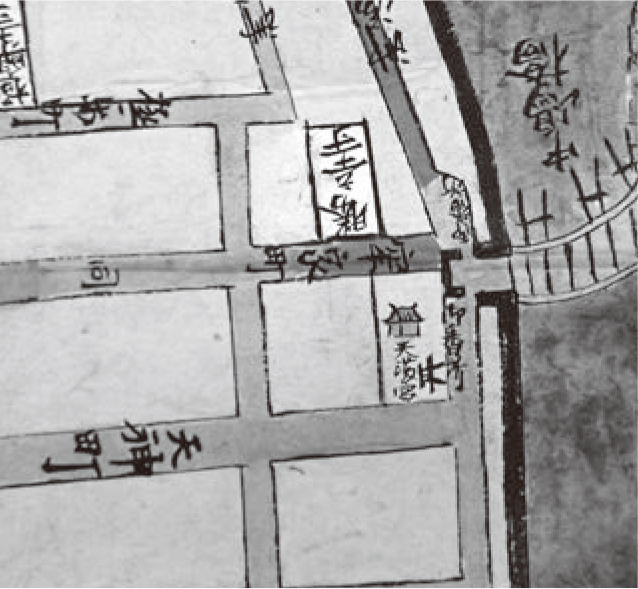

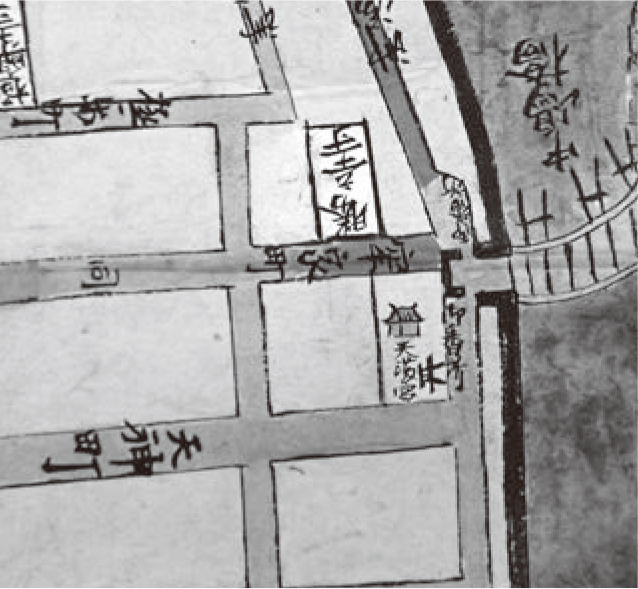

図3 筑前両市中図(19世紀)より天満宮(水鏡神社)と天神町

図3 筑前両市中図(19世紀)より天満宮(水鏡神社)と天神町

菅公すなわち菅原道真(すがわらのみちざね)(845―903)は、平安時代の学者・政治家であり、政争によって延喜(えんぎ)元(901)年に左遷され、都を離れました。左遷の地、大宰府で亡くなるとやがて学問・文芸の神、「天神さま」として信仰を集めるようになります。福岡市中央区天神にある水鏡(すいきょう)神社(水鏡天満宮)も道真を祀り、福岡市の都心部である「天神」の地名は、ここに由来すると言われています。

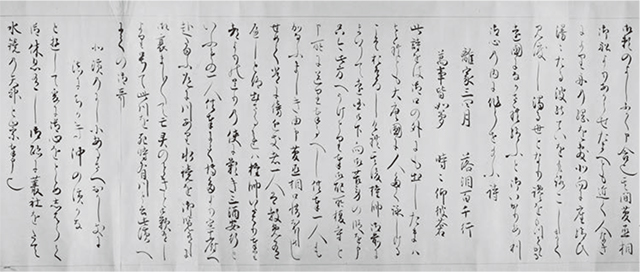

同社の「水鏡天神縁起」(図4)には、道真は都から大宰府までの道中、博多に上陸し、川に自らの姿を映して亡霊のようだと嘆いたことを由来として、後世その「死時有川(しじうがわ)(四十川)」の辺りに社をたて、水鏡の天神として祀ったとあります。水鏡神社は17世紀のはじめには那珂(なか)郡庄(しょう)村(現・福岡市中央区今泉)にありましたが、慶長(けいちょう)17(1612)年、福岡藩初代藩主・黒田長政(ながまさ)によって現在の地に移されました。江戸時代の地図をみると、水鏡天満宮の南側に接する道に「天神町」や「天神ノ丁」と書かれています(図3)。江戸時代にはこの道沿いが「天神」でしたが、現在、天神と呼ばれる範囲は、行政区画としても、エリア名としても大きく広がっています。

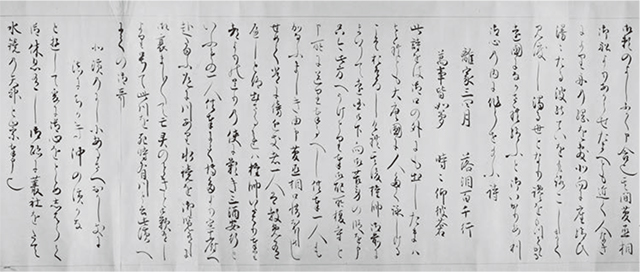

「水鏡天神縁起」は、既存の天神縁起に太宰府(だざいふ)などでの話が追加された、いわゆる太宰府系天神縁起にあたります。この系統の中では元禄(げんろく)6(1693)年制作の「天満宮縁起」(太宰府天満宮蔵)が古いものとして知られていますが、本縁起はそれより20年ほど早い延宝(えんぽう)2(1674)年の奥書を持ちます。本文が少ないながら、同系統の中でも博多でのできごとがより詳しく書かれていることが特徴的です。

太宰府天満宮(太宰府市)には、建保(けんぽう)3(1215)年成立の縁起が伝来していた記録が残り、江戸時代には「古縁起」としてその存在が知られていましたが、現存せずその内容は不明です。「水鏡天神縁起」は関連記録を探してつくられたと奥書にあり、「古縁起」も参照したことが考えられます。

縁起には博多の話がもう一つ書かれます。道真は都から大宰府までの道中、船で博多にたどり着くと、円座(えんざ)のかわりに船の艫綱(ともづな)を巻いて臨時の敷物としたという「綱敷(つなしき)天神」の話です。福岡市博多区綱場町(つなばまち)の綱敷天満宮の創建はこれに由来するとされています。綱に座る姿を描いた天神像は、南北朝時代の延文(えんぶん)5(1360)年の賛をもつものがあり、綱敷天神伝承は少なくとも14世紀まで遡ることができます。

水鏡神社の綱敷天神像は白髪で、唇を噛み静かに怒りをたたえた表情をしています(図1)。太宰府系天神縁起絵では博多上陸以降、天神は白髪で描かれるようになります。また「水鏡天神縁起」では綱敷の場面で、謂れのない左遷に怒り、心中で自分の悲運を歌に詠みます。江戸時代、18世紀終わり頃に描かれた本像は、それまでに伝わってきたご当地の縁起を理解し、その特徴を落とし込んだものといえるでしょう。

図4 水鏡天神縁起(部分)(水鏡神社蔵)

図4 水鏡天神縁起(部分)(水鏡神社蔵)

伝説は語られるほどに身近になり、様々な形で現代まで伝えられています。伝説は史実とは線引きすべきものではありますが、その起こりや広がり方を探っていくことは、一方で新たな歴史を知るきっかけにもなるのです。

(佐藤祐花)