No.558

企画展示室2(黒田記念室)

ダルマさん大集合

令和2年7月21日(火)~9月13日(日)

◇ 描かれた達磨

日本では鎌倉時代から達磨像が制作され、多くの作品が伝来しています。特に絵画として描かれた達磨図には多彩な表現が見られます。

福岡藩御用絵師(ごようえし)の尾形守房(おがたもりふさ)(1666~1732)の達磨図(№2)は少林寺における「面壁九年」をあらわした全身像で、中国・南宋以来の伝統を踏まえたオーソドックスな作品です。賛文(さんぶん)は筑前黒田家の菩提寺・崇福寺(そうふくじ)の古外宗少(こがいそうしょう)によるもので、博多の聖福寺(しょうふくじ)にも守房による本図と同様の作品が伝わっています。

江戸初期に活躍した雲谷派(うんこくは)の絵師・雲澤等悦(うんたくとうえつ)(生没年不詳)の達磨図(№3)は、上半身だけを描いたいわゆる半身達磨で、朱衣(しゅえ)の鮮やかな彩色と力強い顔の表現に特色があります。賛文は延宝5年(1677)に豊後多福寺(たふくじ)(大分県臼杵市)の賢巌禅悦(けんがんぜんえつ)が記したもので、「隻履達磨」の故事が詠(よ)まれています。

いっぽう、江戸幕府の御用絵師であった狩野安信(かのうやすのぶ)(1613~85)が描いた達磨図(№6)は、異色の達磨図と言うべき作品で、山の向こうに巨大な達磨がぬっと姿を現しています。その構図は鎌倉時代に成立した有名な仏画「山越阿弥陀図(やまごしあみだず)」をアレンジしたものと思われ、絵師の遊び心が感じられます。

ところで、達磨を描くということは悟りの境地を表すことにも通じるため、禅僧が自ら筆をとる場合もありました。こうした作品の中には、型にはまらない独創的な魅力を放つものがあります。

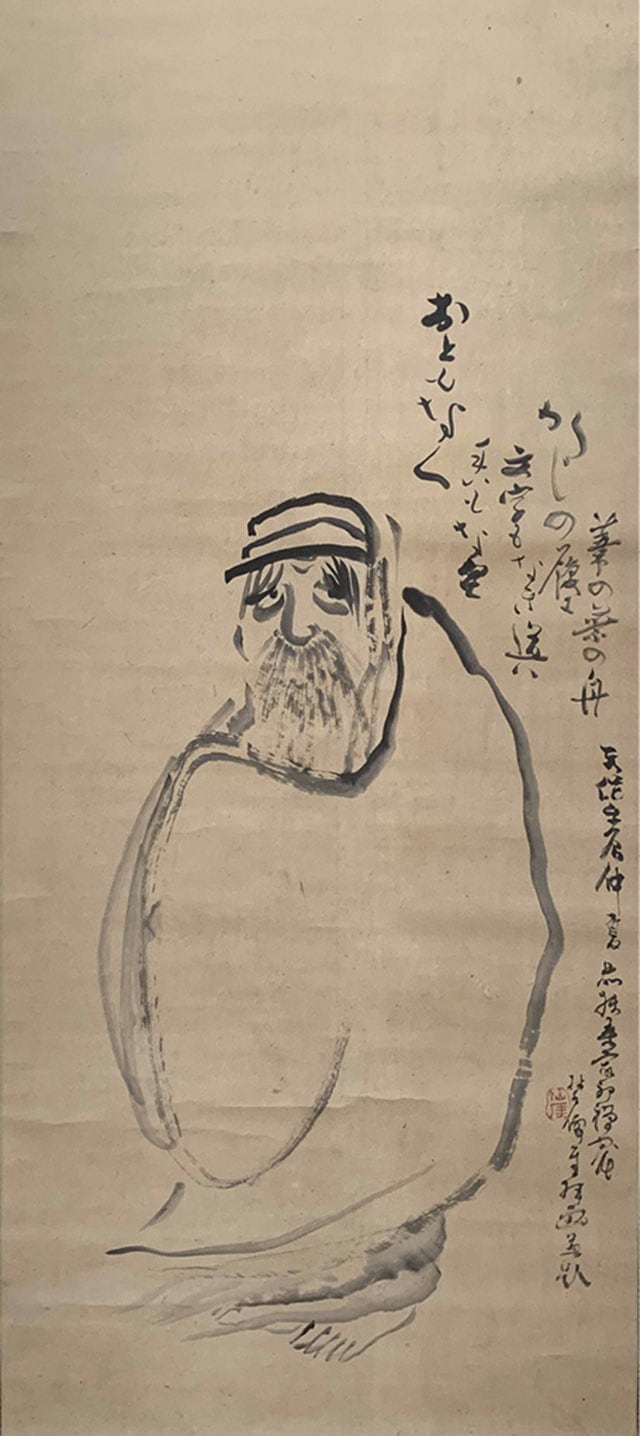

江戸後期の博多・聖福寺の住職で、多くのユーモアあふれる書画を残した僊厓(せんがい)(仙厓)義梵(ぎぼん)(1750~1837)の達磨図(№8)もその一つです。

裸足(はだし)で立つ姿は一見「隻履達磨」のようですが、その服装はなぜか中国風で、菅原道真(すがわらのみちざね)が中国で禅を学んだという説話にちなむ「渡唐天神(ととうてんじん)」のようにも見えます。表面的には禅の極意(ごくい)を体得した道真を達磨の姿に重ねたとも取れますが、もしかすると僊厓は、悟りというものは達磨や天神の姿などではなく、形にはならないことを示そうとしたのかもしれません。

◇ 大衆文化と達磨

達磨のイメージは江戸時代に発達した大衆文化の中に溶け込み、しばしば浮世絵の中にも取り入れられました。

歌川国芳(うたがわくによし)(1798~1861)が描いた遊女図(ゆうじょず)(№12)は遊郭(ゆうかく)の花魁(おいらん)を描いたものですが、よく見るとその衣には達磨が表されています。遊女と達磨の組合せは不釣り合いに思えますが、当時の遊女は十年の年季奉公(ねんきぼうこう)が終わらないと自由の身になれないとされていたため「面壁九年」の達磨より偉いという、洒落(しゃれ)に似た考え方があったようです。同様の意趣のもとに制作された浮世絵の中には遊女と達磨が衣を交換して主客が入れ替わるというものも見られます。

なお、江戸時代には達磨は縁起物としても珍重され、様々な起き上がり小法師が作られたほか、恐ろしい流行病であった天然痘(てんねんとう)(疱瘡(ほうそう))を遠ざける護符(ごふ)として刷られた疱瘡絵(ほうそうえ)(№17)の中にも見出すことができます。新型コロナ禍に苦しむ現代の私たちにとっても、達磨は古くて新しい存在と言えるかもしれません。(末吉武史)