No.602

企画展示室3

タイ陶磁器展

令和5年9月5日(火)~ 11月5日(日)

はじめに

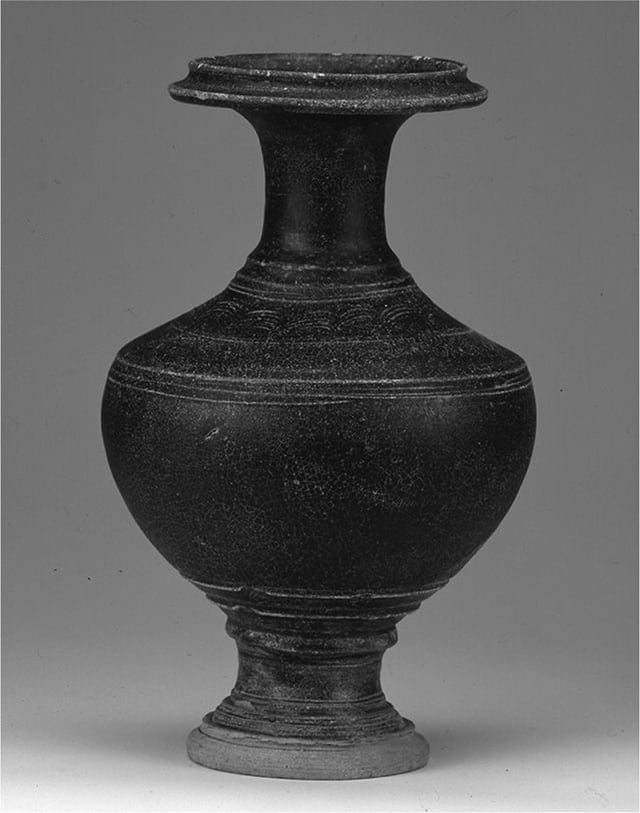

【15世紀・スコータイ窯】

(Charnvit Kasetsiri 資料)

本展示では、令和2(2020)年度に寄贈を受けたタイ産陶磁器をとりあげ、日本とタイの関係を掘り下げます。

福岡の歴史とタイがどう関係するのか、不思議に思う方も多いかもしれません。実は、中世に国際貿易都市として栄えた博多からは、貿易により持ち込まれたと考えられる、14世紀後半~17世紀前半(南北朝時代~江戸時代)のタイ産陶磁器が出土しているのです。

寄贈いただいたのは、タイ王国タマサート大学名誉教授で、第23回 福岡アジア文化賞学術研究賞を受賞された、Charnvit Kasetsiri(チャーンウィット・カセートシリ)氏です。チャーンウィット氏は、アユタヤ史やタイの近現代史を専門とする歴史学者であり、その傑出した研究成果のみならず、それらを教育に取り入れ、活発な啓蒙活動を行ったことが国際的に高く評価されました。同氏は、博多遺跡群の出土品を通じて福岡市とタイとの交流をお知りになり、友好の継続に役立ててほしいと、所有するタイ産陶磁器を寄贈してくださいました。

本展示では、福岡市美術館が所蔵する本多コレクションおよび博多遺跡群出土の考古資料もあわせて紹介します。タイ産陶磁器の美しさを楽しんでいただくだけでなく、タイと福岡とのつながりを広く知っていただければ幸いです。

陶磁器生産のはじまり

【11〜12世紀】

(福岡市美術館蔵)

タイでは、カンボジアに興(おこ)り、タイやラオスを支配域としたアンコール王朝(クメール王朝)の影響をうけて、10世紀頃から陶器の生産が始まりました。これをクメール陶器といいます。クメール陶器は中国やインドの影響を受けながら発展し、12~13世紀頃に最盛期を迎えました。淡い緑色や黄色に発色する灰釉陶器のほか、黒褐色の釉薬をかけるもの、1つの器に2つの釉薬を用いるものなどがあります。鋭い凸線や刻線により形や文様を表現する特徴は、金属器の模倣と捉えられています。11~12世紀頃につくられた「黒釉盤口長頚瓶」(写真2)はクメール陶器を代表する器の1つです。

※中央の3点は「モンタイプ」

【15〜16世紀】

(Charnvit Kasetsiri 資料)

11世紀頃には、中部タイのシーサッチャナライ窯群においても陶磁器の生産が始まりました。初期には釉薬をかけない焼き締め陶器がつくられましたが、13~14世紀頃には、粗い石粒を含む暗灰色の素地に黒褐色の厚い釉薬をかけた製品がつくられました。クメール陶器の影響が残り、光沢があまりないこれらの一群は、発掘調査の成果をふまえ「モンタイプ」(「Most original nude」)と呼ばれ(写真3中央)、後の時代につくられた鉄絵や青磁などとは区別されています。口縁部同士や底部同士を重ね合わせて窯詰めされ、焼かれたことがわかっており、北部タイの古い窯跡(サンカンペン窯やパヤオ窯など)の製品と特徴が共通することから、技術的な交流があった可能性が指摘されています。