No.609

企画展示室4

弥生水田の四季展

令和6年4月2日(火)~6月30日(日)

秋

秋です。田んぼではトンボが飛んでいます。稲穂は金色に色づいてきました。

石包丁

弥生時代の水田は、品種や水環境が斉一でなく、稲穂ごとに登熟期がずれた

(田川市弓削田出土)

収穫は、石のナイフをつかって少しずつ、実った稲穂から順番に摘みとります(写真6)。ヤヨイ村の田んぼでは、稲穂ごとに実りのタイミングが異なるからです。子どもたちが手伝って、田んぼの中を歩き回ります。

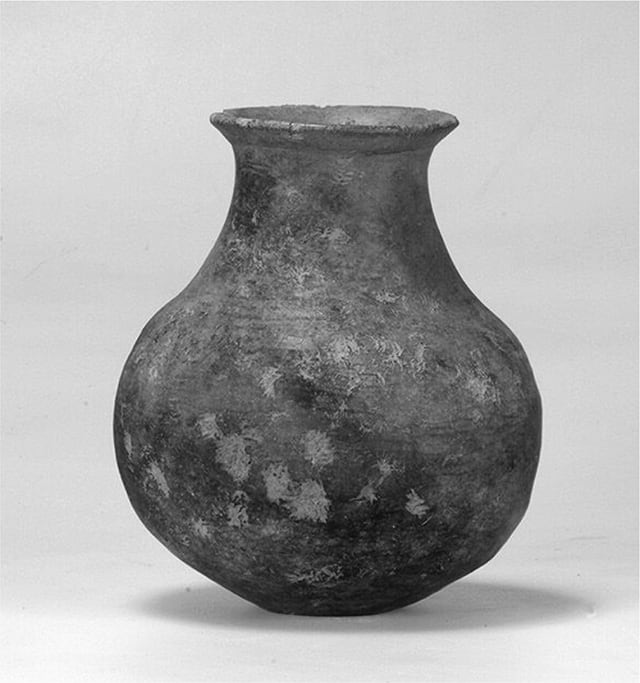

臼

中に米を入れ、杵で搗く

(元岡・桑原遺跡群出土) ※展示は写真のみ

収穫が終わると、村にはトン、トンという音が響きます。田んぼに残ったワラを刈り取り、叩いてやわらかくする音です。何をつくるのでしょうか。さらに、ゴン、ゴンという重たい音も聞こえてきました。臼(うす)と杵(きね)で収穫した稲穂をたたき、もみ殻をはずす音です(写真7)。おや、物陰からネズミがのぞいています。お米を狙っているのでしょうか(写真8)。

ネズミがかじった土器

側面に多数の痕が残る

(藤崎遺跡出土) ※展示は写真のみ

さて、あちらでは、選別の終わったお米を鍋に入れて火にかけ、ご飯を炊いています。もうすぐ、豊作を祝うお祭りが始まるようです。人々は収穫したお米を食べ、お酒をのんで、一年の苦労をお互いにねぎらいます。そして、琴の音色が響き、それに合わせて歌い、踊るのです。

冬

寒い冬が訪れました。

収穫の終わった田んぼでの作業はありませんが、やらなければいけないことはたくさんあります。例えば、近くの山へ行って木を切り倒し、来年の田んぼでつかう道具をつくります。この季節につくった木の道具は、あとでゆがむことが少ないそうです。

井堰(いぜき)

川の中に多くの杭を打ち込む

(那珂君休遺跡)

村では話し合いが行われました。村に人が増えてきたので、田んぼを広げることにしたそうです。村のまわりの緩やかな斜面を掘って平らにし、田んぼをつくります。新しい田んぼの脇には溝を掘って、近くの川につなげました。そして、川に杭を打ち込んで水位をあげ、水を溝のほうに流します(写真9)。どうやら、うまく流れました。来年はもっとたくさんのお米をつくることができそうです。

そしてまた、春がやってきます。

(朝岡俊也)