No.614

企画展示室4

庚寅銘大刀(こういんめいたち)

令和6年7月2日(火)~ 10月6日(日)

はじめに

福岡市西区元岡(もとおか)、九州大学伊都(いと)キャンパスの一角には多くの古墳があります。そのうち、元岡古墳群G群6号墳からは、銘文のある鉄刀が発見されました。年月が干支(かんし)で記され、その年が西暦570年と推定できること、金象嵌(きんぞうがん)の高い技術力をもって製作されていることから、この大刀(たち)は古墳時代における暦(こよみ)の使用に関係する重要な資料であるとして、令和元(2019)年に国の重要文化財に指定されました。古墳から出土した金の銘がある刀剣は、国内で3例ほどしかありません。

大刀は、保存処理を経て、令和元年から福岡市博物館の常設展示室で公開されてきました。今回は指定から5年の節目を記念して、金の文字が輝く大刀の見どころを紹介します。また、大刀と同じ古墳から出土し、ともに重要文化財に指定された大型銅鈴や、鉄製の武器、色とりどりのガラス玉などの遺物も展示します。

庚寅銘大刀の姿

まずは、大刀を間近でみてみましょう(図1)。鉄でできた刀身は全体が錆びています。全長は約74センチメートル、真っすぐな姿の直刀(ちょくとう)です。日本刀の特徴である反りがある刀が造られるようになるのは平安時代の半ば(9世紀)以降、それ以前の直刀は「大刀」と書いて「たち」と呼びます。

刀身には木質が付着しており、鞘(さや)とともに副葬されたと考えられます。刀の先端部である鋒(きっさき)は錆で複数層にわかれ、本来の形状は正確にはわかりません。持ち手部分にあたる柄(つか)の形状も不明ですが、茎には柄の木質が残り、目釘が挿さっています。また、鞘から抜けないように刀身を固定する鎺(はばき)も遺存しています。緑青(ろくしょう)で黄緑色になった金銅製の鎺には金色が残り、金メッキが施されていたことがわかります。

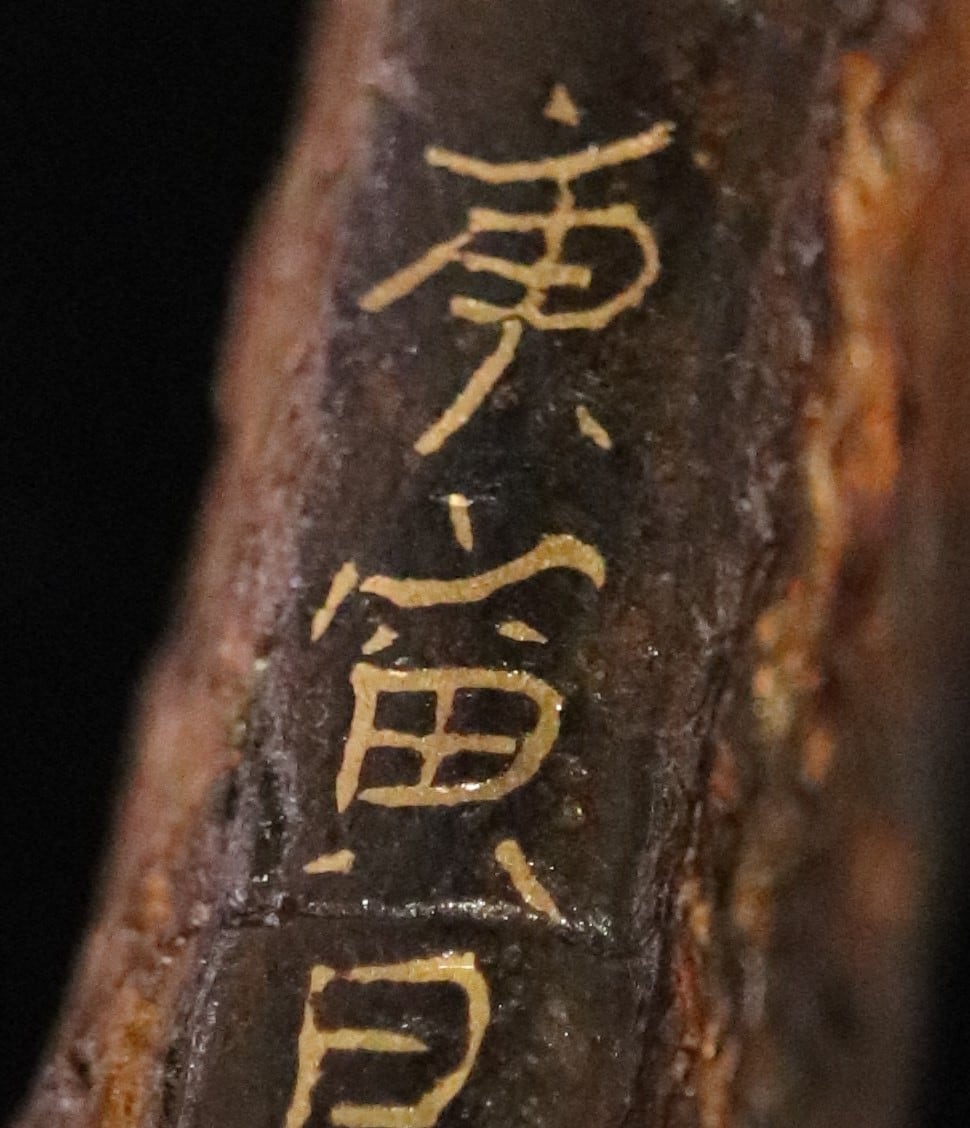

刀の背にあたる棟(むね)には、縦13センチメートル程の範囲に、約5ミリメートル四方の文字が19文字みえ、「大歳庚寅正月六日庚寅日時作刀凡十二果□」と読むことができます(図2)。出土後の錆の取り除き作業によって、その文字は、細く溝を彫り、そこに純度の高い金(91~93%)を埋め込む金象嵌(きんぞうがん)で記されていることがわかりました。

金象嵌の文字は一部、字画が足りませんが、発掘後に失われたわけではありません。出土した大刀の周辺には脱落した金線が見つからなかったため、象嵌の欠落は、この大刀が古墳に納められる前に起きていたとみられます。しばらく地上で人の手から手へと伝えられたのちに、糸島半島の古墳のひとつに副葬品として埋葬された過程がみえてきます。

庚寅銘大刀の文字

19文字は、「庚寅(かのえとら、こういん)」の年の1月6日、「庚寅」の日時に刀を作ったといったことを意味します。最後の文字は偏(へん)の部分が2画のみみられ、「練」のほかに「錬」、「湅」などとも読めそうです。後半の「凡十二果□」は、刀を入念に(十二回=たくさん)精錬してつくった、12口作成した、などいくつかの解釈があります。

この大刀の製作は、年や日時を表す「庚寅」という干支が契機になっています。干支とは、十干(じゅかん)と十二支(じゅうにし)の全部で60通りの組み合わせからなり、年や日時を表します。時代は下りますが、東アジアには「三寅剣」、「四寅剣」と呼ばれる剣があり、年月日に「庚寅」が重なる滅多にないタイミングで刀剣をつくることは、吉祥的な意味合いをもっていたようです。

では、大刀に記された庚寅の年とは具体的に何年をさすのでしょうか。大刀が見つかった古墳は、7世紀前半に造られたと考えられます。そこから遠くない時期で、年とその年の1月6日が庚寅であった年を探すと、古墳時代後期にあたる西暦570年が当てはまりました。この年は、朝鮮半島の百済(くだら)から日本に暦の管理を掌(つかさど)る暦博士が派遣された欽明(きんめい)天皇15(554)年(『日本書紀』)と大きく離れない時期です。大刀は列島内で暦が運用され始めた頃の暦に関する資料としても注目されます。

大刀の文字は、内容だけでなくその筆致にも特徴がみえます。全体的に丸みを帯びた文字は、他の古墳時代の銘文入り刀剣にも共通する、隷書(れいしょ)の影響が強い書風です。また、点画の起筆や止め跳ね払いが表現され、線の幅も変化があることで、筆運びが意識された書体になっています。これは他の古墳時代の銘文入り刀剣にはない特色で、製作者が筆法をある程度理解し、さらに工人がそれを象嵌で表現できる高い技術力を有していたことがわかります。