No.621

企画展示室4

「筥崎宮玉せせり行事」福岡市無形民俗文化財指定記念

福岡の玉せせり

令和7年4月15日(火)~6月29日(日)

◆「筥崎宮玉せせり行事」

毎年1月3日、筥崎宮で行われる玉せせりは、福岡における正月の風物詩のひとつとしてよく知られています。

陰陽2つの木玉【写真2】のうち、直径26センチメートル、重さ8キログラムの「陽珠(ようじゅ)」を、晒木綿(さらしもめん)の下帯を締めた「競(せ)り子(こ)」と呼ばれる氏子たちが争奪し、社殿への奉納の結果をもって1年の豊饒(ほうじょう)を占います。

行事ではまず、1月3日の午後1時より、筥崎宮の絵馬殿で玉洗式(たまあらいしき)が行われます。神職(かつては一木(いちき)・山口の二家)により玉に菜種油が注がれ、半紙で拭きあげられます。博多曲物の玉櫃に納められた2つの玉は、境外末社の玉取恵比須神社に運ばれ、そこで神事が行われます。

陽珠は世話人たちの手を渡り、最初に玉を持てない乳幼児に触れさせます。その後、玉は子どもの競り子の手に渡り、一の鳥居の北に位置する交差点付近まで多くの競り子の手を経て進みます。玉の運び役である「宰領(さいりょう)」がいったん受け取った陽珠は、次に青壮年の競り子の手へ移ります。それから筥崎宮の楼門に待機する神職の手に渡るまで、激しい玉の奪い合いが見られます。その間に陰珠は、世話人により筥崎宮の本殿へ運ばれます。

この行事の由緒については諸説ありますが、確認できる史料上の初見は江戸時代中期に貝原益軒(かいばらえきけん)が著した『筑前国続風土記』です。「正月三日玉取の祭といふ事あり。那珂(なか)郡東堅粕(かたかす)村に玉田といふ田の字あり。是箱崎の神領なりし時、玉取祭の料なりし所とかや。是は八幡宮祭の市始とて、夷(えびす)社の所より、木珠の径尺余なるを箱崎、馬出(まいだし)、両村の土民ともより集りて取出し、油をぬりて、それより本社の拝殿まて行て、道すから争ひとる事あり。是を取得たる年は、其村の田穀のなりはひ豊饒なりとて、両村の者共争ひぬるさまいとをかし。此祭今に至て絶す」とあり、往時の在り様から緩やかな変化はありつつも、大きな変容がなく今日まで伝わっていることが分かります。

◆描かれた玉せせり

玉せせりは、江戸時代から明治時代に活動した福岡・博多の文化人や絵師たちも関心を寄せた年中行事のひとつだったようです。

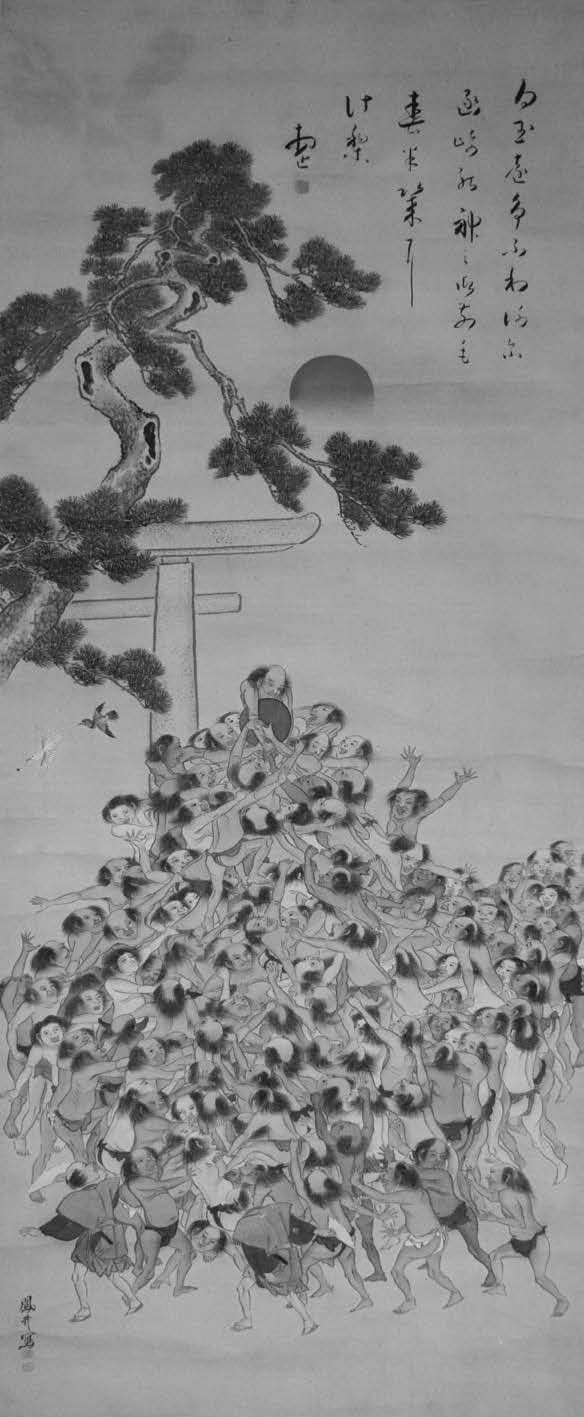

仙厓義梵(せんがいぎぼん)(1750―1837)や奥村玉蘭(おくむらぎょくらん)(1761―1828)、桑原鳳井(くわはらほうせい)(1793―1841)【写真3】、上田鉄耕(うえだてっこう)(1849―1914)、一得斎高清(いっとくさいたかきよ)(不詳・明治時代中期)などによって描かれてきた玉せせりは、挿絵や掛軸、版画などのかたちで人びとに親しまれてきました。

作例を見ると、一の鳥居と鳥居付近の松と共に、玉を奪い合う大勢の競り子を描くのがある意味お決まりの構図だったようです。少々大きさが誇張された玉を奪い合う競り子たちが、ざんばら髪を振り乱しながら玉に手を伸ばす姿を描いたものもあり、争奪の激しさを物語っています。また、競り子の周囲には扇を手にした裃姿(かみしも)の人物も描かれており、進行役のような役割を担っていたのかもしれません。

荒川真希 (文化財活用部)